On l’a dit, la démocratie, c’est un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Mais c’est quoi, au juste, le peuple ?

La réponse la plus évidente, c’est que le peuple, c’est l’ensemble des personnes qui ont le pouvoir en démocratie. Ça se mord un peu la queue, et pourtant c’est comme ça qu’on se le définit. Le peuple, c’est donc l’ensemble des citoyen·ne·s.

Le citoyen, la citoyenne, c’est l’individu à qui est reconnu le statut de citoyen (via la nationalité par exemple), statut qui fait d’ellui un « sujet de droit », c’est à dire que s’applique à ellui le droit de l’État duquel iel est citoyen·ne1.

Donc dans un État démocratique, c’est à dire un État dans lequel c’est « le peuple qui a le pouvoir », dire que le peuple a le pouvoir, c’est bien beau, mais encore faut-il clarifier qui fait partie du peuple, qui est citoyen·ne, pour savoir un peu qui a, ou doit avoir, le pouvoir.

Êtes-vous citoyen·ne d’un État ?

La citoyenneté en démocratie athénienne

Remontons aux origines de la démocratie, et voyons qui, à Athènes, avait effectivement du pouvoir politique pendant le « siècle de Périclès ».

Jusqu'en -451, pour être citoyen athénien, il faut être un homme né de père athénien, et avoir suivi l'éphébie (une formation militaire et civique) de 18 à 20 ans, c'est-à-dire être capable de défendre la cité. En 451 av. J.-C., Périclès modifie la loi et accorde la citoyenneté à la seule condition d'avoir un père citoyen et une mère fille de citoyen, en vue de limiter l'essor du nombre de citoyens dû à des mariages mixtes (un citoyen et une métèque, ou encore un citoyen et une esclave). Les esclaves étaient considérés comme des biens, les femmes comme des mineurs. Quant aux métèques (les étrangers à la cité, à différencier des barbares, les non-grecs, exclus de la citoyenneté de toute façon), s'ils pouvaient à titre exceptionnel avoir droit à la citoyenneté Athénienne, en remerciements pour services rendus, une telle décision ne pouvait être prise qu'à la suite d'un vote de l'Ecclésia réunissant 6000 citoyens. Ils étaient donc de facto exclus de la citoyenneté Athénienne.

On a donc pas moins de cinq catégories de personnes exclues de la citoyenneté athénienne : les esclaves, les métèques et les barbares, les femmes et les enfants.

Démétrios de Phalère fait état de 21 000 citoyens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves. Et pour un citoyen, qui a une femme et des enfants, soit si l'on considère 3 enfants par femme par exemple, 80 000 personnes non-citoyennes faisant partie d'une famille dont seul le père est citoyen. Ainsi, seules 21 000 personnes sont citoyennes sur un total d'environ 500 000 habitants, soit une personne sur 25…

Les hommes libres, adultes, représentent donc à Athènes quatre pour cents de la population, et ce sont ces 4% qui constituent « le peuple », qui participent aux décisions politiques.

La citoyenneté féminine

On l’a vu, dans l’Antiquité, les femmes sont exclues de la citoyenneté2 . À l’époque moderne, quand l’Amérique et la France, suite à leur révolution respective (1771 et 1789), instaurent un régime démocratique – avec l’aide des femmes qui ont pris les armes contre la monarchie –, elles en sont à nouveau exclues. Mais elles ne se laissent pas faire.

La nouvelle démocratie française a promulgué une “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” qui ne concerne que les humains mâles (seuls les hommes sont des citoyens et ont le droit d’être élus et de voter). La Révolution (1789), qui se veut novatrice et libérée, instaurant l’égalité entre les hommes, ne fait donc finalement qu’entériner l’exclusion des femmes du domaine public. Le Code civil (1804), promulgué par Napoléon quelques années plus tard seulement, les réduira pour plus de deux siècles à un état de minorité continue, les rendant dépendantes en toutes choses de l’autorité d’un père ou d’un mari et les enfermant dans la sphère privée, celle de la famille où leur activité de mère et d’épouse sera glorifiée.

Pourtant, les combats féministes n’ont jamais cessé.

Pionnière, Olympe de Gouges (1748-1793) publie dès 1791 sa “Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”, dans laquelle elle insiste sur le droit des femmes à avoir du poids en politique (majorité civile), mais aussi le droit des femmes à disposer de leurs biens, ou encore l’abolition de l’esclavage.

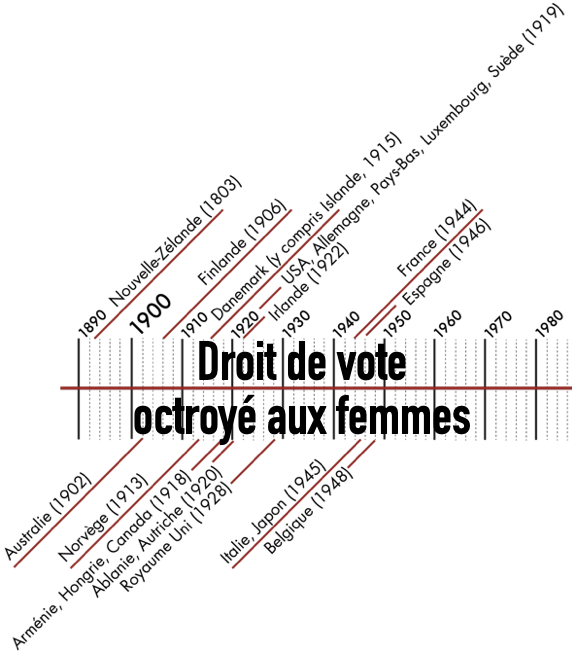

Trouvez ci-dessous l’année d’accession des femmes au droit de vote en Belgique. Que constatez-vous si vous la comparez à celle des pays voisins ?

- On définit la citoyenneté comme un ensemble de droits et de pratiques ouverts aux citoyens : classiquement, on distingue ainsi les droits civils (droits et libertés fondamentales), les droits politiques (droit de vote, droit d’éligibilité, droit de pétition) et les droits économiques et sociaux(prestations de sécurité sociale, droit au bien-être). Le fait de résider dans un État, une région, une ville, ou d’avoir la nationalité de tel État, ne signifie pas que l’on possède automatiquement tous les droits organisés par cette collectivité politique. On appelle traditionnellement « citoyen » celui qui appartient à une collectivité politique et bénéficie des droits qu’elle offre à ses membres.

Source : https://www.vocabulairepolitique.be/citoyennete/ [↩]

- C’est vrai à Athènes, qui est la seule démocratie de l’Antiquité, mais il est également vrai que les femmes sont considérées comme des mineures d’un point de vue juridique dans la plupart des États antiques, fussent-ils des aristocraties ou des monarchies [↩]