Une science ou des sciences ?

Peut-on parler vraiment de « La » science comme si c’était un phénomène unique ? Ou faut-il parler des scienceS, au pluriel ? Avez-vous en tête les différentes sciences qui existent ?

À l’époque où s’ancre la discinction entre science et mythe, et entre science et opinion, les scientifiques sont des philosophes : le terme de « Philosophe » nous vient de Pythagore, qui se présentait ainsi pour se distinguer de ceux qui se présentaient comme des « Sophos » (sage) et ceux qui faisaient métier d’être des « sophistes » (professeurs de rhétorique).

Être quelqu’un qui « aime » (philein = aimer) la « sagesse » (sophia = sagesse), ça signifie qu’on ne se présente pas comme la possédant déjà, ni même comme étant capable de l’atteindre. On se place dans une posture qui est de l’aimer, de la rechercher, et on est donc plutôt un chercheur qu’un savant (à cette époque, et pendant longtemps, être sage et être savant se confondent : la sagesse, c’est connaître beaucoup de choses).

Rapide histoire des sciences

Pendant longtemps, les philosophes seront ceux et celles qui cherchent à atteindre la sagesse en comprenant la marche du monde en elle-même (sans se référer à des divinités, ou presque pas). Petit à petit, les connaissances s’accumulent et les gens se spécialisent. Les sciences naissent d’un partage du réel en domaines distincts : les mathématiques seront la science des objets abstraits et des rapports numériques ; la biologie sera la science des êtres vivants (bios = vivant) ; la physique celle des phénomènes naturels (physis = nature)…

Les universités médiévales comprenaient quatre facultés : arts libéraux (trivium – grammaire, rhétorique, dialectique – et quadrivium – arithmétique, géométrie, musique, astronomie), par quoi les étudiants commençaient leur formation, puis ils avaient le choix entre théologie (théos = dieu), médecine et droit.

À la Renaissance, le partage du monde se précise avec le retour, via les Arabes qui les ont conservées et traduites, aux œuvres des philosophes antiques. Les érudits renaissants, et les modernes qui les suivront, se lancent particulièrement dans la recherche en physique, sur le fonctionnement de notre monde. Se succèdent les grands astronomes (Galilée, Copernic, Newton) qui ont fondé la physique moderne.

C’est à l’époque de Newton et de ses travaux révolutionnaires sur la gravitation que Descartes dresse le tableau des sciences comme suit – à quoi l’on voit qu’au dix-septième siècle la philosophie n’a pas fini de se confondre avec les sciences :

« Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui en sortent sont toutes les autres sciences, la médecine, la mécanique et la morale »

René Descartes (1596 – 1650), Discours de la méthode, 1637

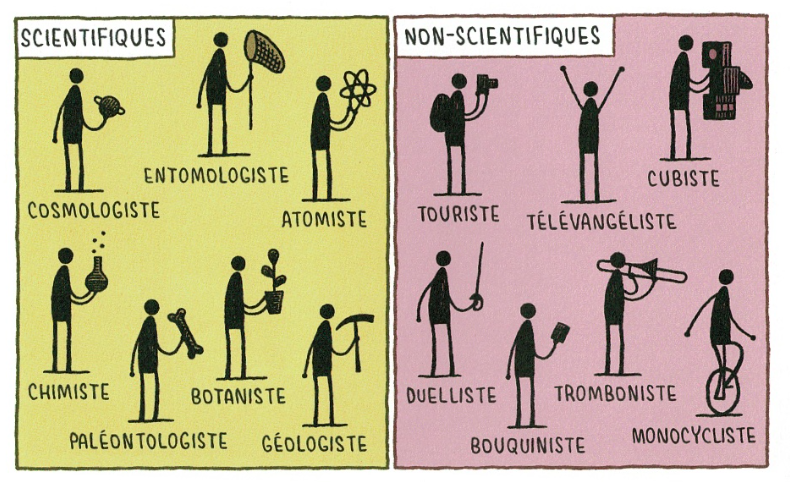

Exercice : ScienceS

Dessinons ensemble l’arbre des sciences du XXIème siècle.

Et puis tentez le quiz :